Il manque du monde... de plus en plus...

Et l'attentat masculiniste du 8 janvier 1994 à Riyad, quand est-ce qu'on en parle ?

Toute une délégation de Français pressés de signer un beau contrat qui retournent chez eux penauds après s'être entendu dire : revenez nous voir quand vous aurez viré la femme...

En attendant, je vais m'amuser un peu avec Renaud Donnedieu de Vabres.

Figurez-vous qu'en 2010 j'ai reçu un mail contenant cette phrase :

Concernant Karachi, je suis abonné au canard et j'ai un ami qui est, comment dire, très proche de Renaud Donnedieu de Vabre. j'ai eu droit au récit de ses confidences sur l'oreiller à propos de l'affaire, dont il était un rouage, simple porteur de valise remplies de billets...

De qui ?

P.S. : Antoine Vey a encore réussi à se faire remarquer dès l'ouverture des débats et le ton des parlottes à venir a été donné (voir article ci-dessous) : de l'utilité de juger ou condamner après tant d'années, surtout quand on sait que des magistrats étaient achetés dans le cadre de cette affaire dès l'année 1994, que cela a toujours continué, qu'ils sont extrêmement nombreux, et que de toute façon, tous les ingénieurs qu'il fallait assassiner pour les faire taire ont bien dû l'être depuis longtemps...

Affaire Karachi : six protagonistes rejugés dans le volet financier

https://www.actu-juridique.fr/penal/laffaire-karachi-examinee-en-appel-trente-ans-apres-les-faits/

L’affaire Karachi examinée en appel trente ans après les faits

Le procès en appel du volet financier de l’affaire Karachi s’est ouvert lundi. Les faits reprochés remontent à 1995, ce qui soulève la question du délai raisonnable des procédures judiciaires en matière pénale.

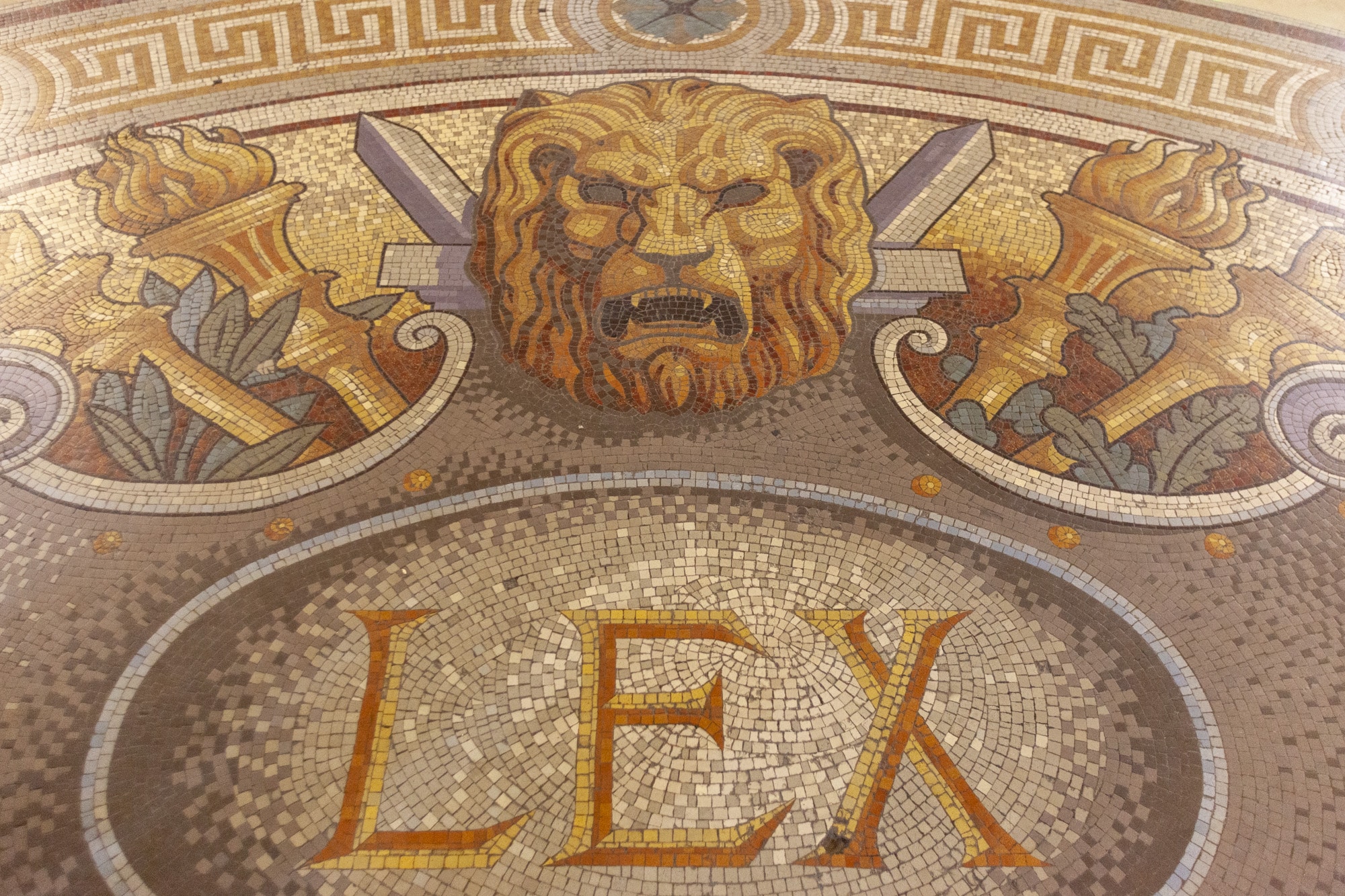

La justice est lente. C’est une vertu, n’en déplaise à notre époque habituée à l’instantanéité. Mais cette vertu peut se transformer en travers quand la justice se retrouve à juger des faits vieux de plusieurs décennies. Car tout est vieux dans ce dossier Karachi qui nous ramène à la première moitié des années 1990. Édouard Balladur était Premier ministre, il a aujourd’hui 95 ans, l’euro n’existait pas. François Léotard, était son sémillant ministre de la Défense. Il est décédé il y a un an. François Mitterrand brillait de ses derniers feux, la France découvrait l’existence de Mazarine. On venait d’ouvrir le tunnel sous la Manche. Heureux accord du script et du décor, les débats se déroulent dans l’ancienne 17e chambre correctionnelle du palais de la cité, dont le plafond peint et les lambris sont aussi surannés que ce dossier depuis qu’a jailli de terre, tout d’acier et de verre, le nouveau tribunal judiciaire, porte de Clichy. On a le même sentiment ce lundi 3 juin en entrant dans cette salle qu’en tombant sur la rediffusion d’un épisode de « Cordier juge et flic ».

Marchés d’armement et commissions occultes

Il est 13 h 30, la salle est bondée, comme à chaque ouverture de procès médiatique. L’attente s’étire, les juges sont en retard, il est vrai qu’on n’est plus à quelques minutes près… Le parquet fait son entrée à 14 h 05. La cour deux minutes plus tard. Immédiatement, la présidente amorce la gestion des questions d’organisation (témoins) et de procédure (QPC, nullités diverses). Cette plongée dans les eaux profondes des marchés d’armement à plusieurs milliards de francs, des commissions occultes et des financements de campagne électorale doit durer jusqu’au 20 juin. Retour sur les faits : deux contrats de ventes d’armes, respectivement des frégates à l’Arabie saoudite et des sous-marins au Pakistan conclus à la fin de l’année 1994 auraient donné lieu au versement de commissions indues, lesquelles aurait en partie servi à financer la campagne présidentielle d’Édouard Balladur (NDLR : ce que n’a pas retenu la CJR). Et c’est parce que le versement de ces commissions aurait été interrompu que serait survenu l’attentat du 8 mai 2002 à Karachi faisant quatorze morts et douze blessés (Pour des explications plus détaillées, voir ici).

Entre trois et cinq ans de prison en première instance

En première instance, le tribunal judiciaire de Paris a condamné, le 15 juin 2020, les intermédiaires Ziad Takieddine et son associé Abdul Rahman El-Assir, à cinq ans de prison ferme. La justice leur reproche d’avoir été les organisateurs du réseau qui s’est intercalé dans les contrats de ventes d’armes pour toucher la commission qui servira ensuite à verser la rétrocommission. L’accusation estime qu’ils n’ont rien fait d’utile dans la négociation des contrats. Les autres accusés appartiennent à l’entourage des membres du gouvernement. Il s’agit de Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet du Premier ministre Édouard Balladur qui a été condamné à cinq ans dont deux avec sursis, tout comme Renaud Donnedieu de Vabres, conseiller de François Léotard. Thierry Gaubert, homme d’affaires proche de Sarkozy, s’est vu infliger quatre ans dont deux avec sursis, en tant qu’intermédiaire, quant à Dominique Castellan qui a piloté les contrats au sein de la DCN, il a été condamné à trois ans, dont un avec sursis.

Le 4 mars 2021, la Cour de justice de la République a prononcé la relaxe d’Édouard Balladur dans cette affaire, tandis que François Léotard a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende (nos chroniques de ce procès sont accessibles en lien en bas de cet article).

Les avocats de la défense invoquent la prescription

Mais revenons dans la salle d’audience. Deux prévenus sont absents, il s’agit de Ziad Takieddine et Rahman El-Assir. Les quatre autres sont assis au premier rang face à leurs juges : Nicolas Bazire, Renaud Donnedieu de Vabres, Thierry Gaubert et Dominique Castellan. La lecture du rapport est prévue pour l’après-midi même, une fois réglées les questions urgentes d’organisation.

Sans surprise, les avocats de la défense vont soulever la prescription. Un débat informel commence pour savoir si cette question doit être abordée immédiatement ou en même temps que le fond. Les avocats pensent que oui, car les deux sont liés, la présidente aussi. Marché conclu. On plaidera donc la prescription et le fond ensemble. Seulement Me Antoine Vey, qui défend Renaud Donnadieu de Vabres, a également soulevé la question du délai raisonnable. La cour n’était pas au courant, elle n’a pas reçu ses conclusions. On soupçonne un problème technique lié au poids du document. On cherche. Une discussion s’engage sur le point de savoir s’il convient de plaider ce sujet comme la prescription ou bien avant de commencer les débats ? Le parquet rappelle que, pour la Cour de cassation, ce n’est pas une cause d’annulation. Me Antoine Vey invoque la CEDH. On abordera le sujet mercredi, tranche la présidente, avec les incidents et les exceptions, après les QPC prévues mardi matin. La suite de l’audience est consacrée à la longue et fastidieuse lecture du rapport, au cours de laquelle valsent les milliards, les comptes en Suisse, les valises de billets et les noms de contrats et de réseaux plus ou moins exotiques de ce dossier tentaculaire de 60 000 cotes. Finalement, l’enjeu le plus intéressant de la décision à venir, sur le terrain de l’intérêt général, pourrait résider dans la manière dont la cour va aborder les questions de délai raisonnable et de prescription.

Les délais de jugement en France, un problème récurrent

Ils sont quelques dossiers comme celui-là à s’étaler sur plusieurs décennies. Par exemple Altran, une affaire de fausse information financière portant sur les exercices 2001 et 2002, n’est toujours pas terminée. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2024 rendu sur renvoi de la Cour de cassation a fait l’objet d’un pourvoi. C’est donc reparti pour deux ans au moins. Qui se souvient encore que ce fut, avec Vivendi, l’un des deux grands scandales français de la crise financière de ces années-là ? Elle est presque aussi ancienne que la campagne présidentielle d’Édouard Balladur. Sans aller jusqu’à ces extrêmes, les questions de délais de jugement sont un problème récurrent en France. En décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’état à payer 7 millions d’euros d’indemnisation à 1 051 victimes de délais excessifs aux prud’hommes. On observe les mêmes difficultés dans cet autre contentieux de masse que sont les divorces. Les vies des justiciables se retrouvent suspendues pendant des années, dans l’attente d’une décision. Il arrive souvent que ces temps d’attente aggravent leur situation, ainsi la justice qui devait résoudre leur problème finit-elle par leur en créer de supplémentaires (lire à ce sujet notre récit des difficultés du tribunal du Mans fin 2023). C’est bien entendu une conséquence du manque structurel de moyens qui affecte l’institution. Les augmentations significatives du budget obtenues ces dernières années par Éric Dupond-Moretti ont précisément pour objectif de résoudre ces difficultés.

Le dépassement du délai raisonnable n’est pas une cause de nullité

Dans les affaires comme Karachi, l’ancienneté des faits interroge sur la capacité de la justice à juger quand certains acteurs sont morts, que les vivants ne se souviennent plus et que c’est à peine si l’on comprend encore les mécanismes qui étaient à l’œuvre alors que tout a changé, les hommes, les lois, et la société. Parfois même, comme ici, la monnaie puisque les contrats étaient en francs. Une difficulté qui s’accroît à proportion de la complexité des affaires. C’est précisément pour cela que la prescription existe : passé un certain temps, le dépérissement des preuves et l’effacement des souvenirs ne permettent plus de juger.

Cela complique aussi singulièrement l’exercice des droits de la défense, soulignent les avocats. Mais la justice jusqu’ici refuse d’entendre l’argument. Dans une décision du 9 novembre 2022, à propos de l’affaire de la Chaufferie de la défense (1998) la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence constante en la matière : « le dépassement du délai raisonnable défini à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la validité de la procédure. Il ne saurait conduire à son annulation et, sous réserve des lois relatives à la prescription, il ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique (Crim., 3 février 1993, pourvoi n° 92-83.443, Bull. crim. 1993, n° 57 ; Ass. plén., 4 juin 2021, pourvoi n° 21-81.656, publié au Bulletin) ». On se demande enfin quel sens peut avoir une peine si éloignée des faits dans le temps ? La question revient régulièrement dans les débats sur l’efficacité de la politique pénale. En général, on cite en exemple le petit délinquant ordinaire convoqué devant le tribunal et sanctionné deux ou trois ans après les faits. Le jeune rebelle entre-temps a trouvé un travail, construit un foyer, la sanction n’a plus de sens.

Que dire alors des cas où elle tombe plusieurs décennies plus tard ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire