Intéressant, non ?

Je n'oublie pas que mes anciens employeurs mafieux et harceleurs, auxquels toute l'extrême-gauche est associée, notamment celle de Brest, me faisaient déjà passer mensongèrement pour une mythomane dans les années 1990 sous prétexte qu'à une question très précise de l'un d'eux, j'avais un jour répondu que oui, je pouvais jouer d'un instrument de musique.

Et pourquoi donc cette réponse de ma part a-t-elle été utilisée durant des années et l'est peut-être encore aujourd'hui pour attester de ma soi-disant "mythomanie" ?

C'est très simple : comme tout le monde le sait, les Bretons sont tous des arriérés totalement incultes qui ne connaissent rien à la musique !

Mon éducation musicale est classique, c'est exactement la même que celle des fondateurs de l'Ensemble Matheus que je croisais autrefois à l'Ecole Nationale de Musique de Brest, et qui se sont notamment illustrés lors des cérémonies des JO de Paris l'été dernier.

Selon la criminelle Josette Brenterch du NPA de Brest et ses complices de l'extrême-gauche brestoise, elle serait "élitiste" et donc condamnable, j'en étais déjà blâmée par ces malades mentaux dans les années 1970.

Et pour eux, tout ce qui est "élitiste" et donc, par excellence, condamnable, n'existe pas ou doit être détruit, totalement anéanti. Ainsi, également, de l'intelligence ou de l'humanité du matheux ou de l'ingénieur : ces gens-là sont des fous et des débiles mentaux, des robots sans la moindre intelligence ni aucune humanité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils n'ont strictement aucun droit partout où domine le gauchiste : ce ne sont pas des êtres humains, ils doivent tous être détruits et disparaître, ils n'existent pas.

Soit.

Mais quand même... qui par ici ne connaît pas la musique bretonne ?

Toujours les mêmes : Josette Brenterch et ses complices de la pègre brestoise !

Et pourquoi ? La culture bretonne, c'est encore un truc des nazis ! Ah... Les musiciens bretons sont tous soit "élitistes" soit "nazis", aucun d'entre eux n'existe aux yeux de la criminelle Josette Brenterch du NPA de Brest et de ses complices du crime organisé, donc effectivement, quand un Breton prétend pouvoir jouer d'un instrument ou connaître la musique, c'est forcément un mythomane !

Sérieusement : en 1491, le mariage d'Anne de Bretagne avec le Roi de France Charles VIII a introduit à la Cour de France la culture extrêmement raffinée de la bien-aimée duchesse des Bretons et ouvert la voie à la Renaissance. En effet, les anciens Rois des Bretons et des Romains, toujours très proches de leurs cousins de Grande-Bretagne, l'étaient encore aussi de ceux d'Italie, où se répandait leur culture jusqu'en Sicile en passant par la Savoie.

https://pontchristbrezal.fr/29/gregorien.htm

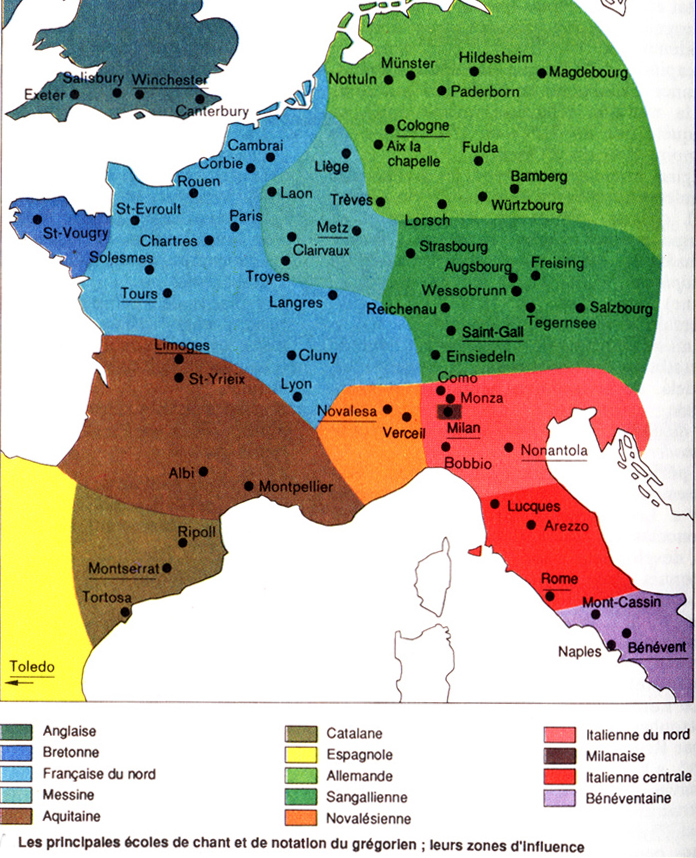

A propos de la Psallette grégorienne de La Roche-Maurice, en retraçant l'histoire du chant grégorien, nous avons évoqué l'existence d'une école de chant grégorien spécifique à la Bretagne au Moyen-Age. Qu'en est-il exactement ?

A - Ecole bretonne

"Une école bretonne de grégorien à St-Vougay" : C'est pourtant ce que semble indiquer Ulrich Michels dans son livre Guide illustré de la musique d'où est extraite la carte qui suit. Mais certains érudits de chez nous en doutent ? Dans un ouvrage aussi généraliste que celui-ci, l'auteur n'a pas pu approfondir tous les sujets. Peut-être a-t-il tiré une conclusion trop hâtive de la découverte d'un vieux missel à St-Vougay (photo d'une de ses pages plus bas, à droite).

La carte est extraite du livre Guide illustré de la musique par Ulrich Michels - Ed. Fayard 1993. Elle semble indiquer Saint-Vougay comme centre de l'école bretonne de grégorien.

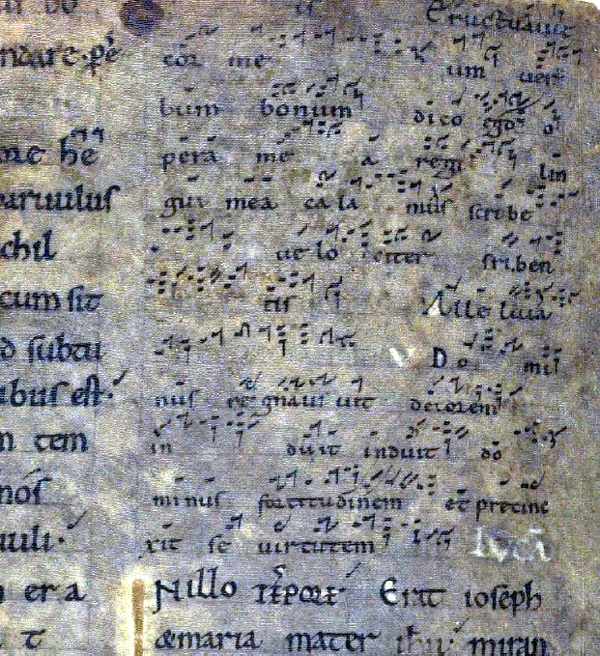

La page manuscrite ci-dessus provient du missel de St-Vougay. Avec cet extrait du "Gaudeamus", elle nous montre le style de notation de la musique grégorienne qui a précédé l'écriture en notes carrées et l'utilisation de la portée à 4 lignes.

Le missel se trouve actuellement aux Archives Départementales à Quimper. Il date vraisemblablement du milieu du XIè siècle. Une description très précise en a été faite en 1842 par le comte de Blois, membre de la Société Archéologique du Finistère (ADQ 1 J 768).

Le missel de St-Vougay a été examiné par un certain nombre de

spécialistes de la liturgie et du chant grégorien ou des érudits en

manuscrits médiévaux.

On peut citer :

- En 1842, le comte de Blois déjà cité et dont on trouvera le compte-rendu au paragraphe qui suit.

- En 1877, Dom François Plaine, Le missel de Saint-Vougay en Bretagne. manuscrit du Xe ou XIe siècle. Extr. de : "Revue de l'art chrétien", 2e série, t. VI, p. 257-275 (ADQ Q8M 3)

- En 1879, Dom Joseph Pothier, Quelques mots sur la notation du chant grégorien, à propos du Missel de Saint-Vougay.

- En 1963, Michel Huglo, Le domaine de la notation bretonne, Acta musicologia, vol. 35, avril-septembre 1963, pp. 54-84. Cet ouvrage a été publié une seconde fois, en 1981, dans la collection Britannia Christiana dirigée par Jean-Luc Deuffic. Avec quelques notes complémentaires et des cartes. Il va, bien sûr, au-delà du missel de St-Vougay, qui n'est qu'un des manuscrits examinés, même s'il est particulièrement important.

- En 1982, Jean-Luc Deuffic : La notation neumatique bretonne et Le missel de St-Vougay

1 - Voici quelques extraits de ce qu'a écrit Michel Huglo :

- sur la notation bretonne :

Par "notation bretonne" nous entendons la notation en usage dans la seule Bretagne armoricaine : la "Grande-Bretagne" n'a en effet utilisé cette notation qu'accidentellement. Il est vain de chercher si les moines bretons du VIè siècle, chassés par les Saxons et fuyant vers la Bretagne armoricaine, ont apporté des Iles la notation musicale : tout au début du IXè siècle, époque où les immigrations massives avaient depuis longtemps cessé, il n'existait pas encore de notation neumatique[...] La notation bretonne existait certainement au milieu du Xè siècle et elle s'est conservée jusqu'au milieu du XIIè. Dans les manuscrits, on relève un certain nombre de formes neumatiques qui peuvent être considérées comme caractéristiques de la graphie bretonne :

A côté de cette notation spécifiquement bretonne, nous rencontrons des manuscrits de transition qui empruntent certains éléments à la notation bretonne et d'autres formes neumatiques à la notation française.

La majorité des manuscrits en notation bretonne vient de Bretagne, mais la plupart n'y sont plus actuellement conservés. [...] Les incursions normandes de 878-888 et celles du début du Xè siècle, après 907 et surtout 919, avaient incité clercs et moines à émigrer vers l'intérieur des terres, loin des côtes : on fuyait en emportant reliques et trésor, parfois aussi quelque évangéliaire précieux ou un indispensable missel. Les plus anciens sont donc à rechercher hors de Bretagne".

Il explique ensuite les particularités de chaque neume :

Podatus (1, 2 et 3), Epsilon (4), Salicus (5), Clivis (6 et 7), Climacus (8 et 9), Quilisma, pressus et oriscus selon le contexte (10), Strophicus (11), Torculus (12), forme particulière (12 bis).

Mais nous ne rentrerons pas ici dans ce détail.

Le document de Michel Huglo se poursuit par l'inventaire des manuscrits bretons en Bretagne et ailleurs, et la description des notations qui s'y trouvent.

L'article de Jean-Luc Deuffic sur la notation neumatique est un complément à celui de Michel Huglo, il donne des précisions sur les manuscrits et surtout des références pour les retrouver. - sur le missel de St-Vougay :

Il est le "témoin de la notation bretonne à Landevennec". "Ce missel, ou plutôt ce fragment d'une cinquantaine de feuillets, était déjà conservé à Saint-Vougay au début du XVIIè siècle. Les litanies du Samedi saint prouvent bien que le manuscrit a été écrit pour cette région de Bretagne, sinon pour Saint-Vougay même.

Il est pourtant peu vraisemblable que le manuscrit ait été écrit à Saint-Vougay : il dût être exécuté dans quelque grand scriptorium, soit Saint-Matthieu du Finistère, soit Landevennec, au cours du XIè siècle. Le choix des saints invoqués dans les litanies ne saurait décider en faveur de l'un ou de l'autre monastère. L'appartenance de Saint-Vougay à la sphère d'influence de Landevennec inclinerait plutôt à penser que le manuscrit dût être écrit et noté dans cette abbaye".

En ce qui concerne l'abbaye où a pu être réalisé le manuscrit, Jean-Luc Deuffic avance les arguments suivants : « La place de Corentin par rapport à Pol dans les litanies favorise un scriptorium cornouaillais ; de même celle de Guénolé en tête des non-pontifes milite en faveur de Landévennec ». On pourra constater ce positionnement de nos saints hommes dans le descriptif du comte de Blois, plus bas.

3 - D'autres manuscrits bretons (avec neumes) par origine :

Dans son ouvrage d'une trentaine de pages, Michel Huglo cite de nombreux manuscrits liturgiques. Mais, dans le résumé qui suit, je n'ai retenu que les ouvrages qui comportaient une notation en neumes bretons. On remarquera, étant donné l'ancienneté de la période de référence, essentiellement du IXè au XIIè siècle, que le nombre de manuscrits n'est pas négligeable :

4 - Conclusion :

Commentaires des érudits sur les écrits de Michel Huglo :

"... il ne faut pas oublier que les Bretons ont connu l'une des plus

anciennes notations musicales connues, vers les Xè-XIIè siècles. Michel

Huglo a mis en évidence l'utilisation d'une notation neumatique bretonne

originale. Il faut signaler, ce qui devrait intéresser les historiens

que la notation bretonne se trouve utilisée dans deux centres principaux

: la Bretagne armoricaine et le diocèse de Pavie en Italie. Michel

Huglo remarque cependant que Pavie forme un noyau sans influence alors

que la Bretagne exerce son action sur les centres voisins. ..."

dans Église, Éducation, Lumières... Histoires culturelles de la France (1500-1830), en l'honneur de Jean Quéniart par Alain Croix, André Lespagnol, Georges Provost Presses universitaires de Rennes, p. 403.

Après ce court résumé des recherches faites par nos érudits, il est possible de se prononcer sur la vision présentée par l'ouvrage d'Ulrich Michels et qui nous avait interpellés :

- Une école bretonne de chant grégorien ?

La réponse doit être OUI.

En effet, Michel Hugo conclut ainsi : "un fait demeure établi : la notation bretonne est l'une des plus anciennes notations connues et mérite par conséquent une attention toute spéciale dans l'étude de la tradition mélodique et rythmique du chant grégorien."

Vu l'ancienneté et la spécificité de la notation, l'originalité des textes rencontrés et des saints honorés, les aspects "mélodiques et rythmiques", je dirais qu'on est obligé de donner un nom à la tradition grégorienne en Bretagne, comme on l'a fait pour les autres régions que cite Ulrichs Michels.

- Située à St-Vougay ?

Sur ce point la réponse ne semble pas être positive. Dans l'ouest breton, il vaudrait mieux citer des lieux comme les abbayes de Landevennec ou de St-Mathieu.

Mais en fait en considérant la spécificité bretonne examinée plus haut, doit-on privilégier un lieu précis comme centre de cette école ? Vraisemblablement, non.

L'auteur du Guide illustré de la musique n'a probablement cité St-Vougay que par référence au missel qui s'y trouvait.

Le chant grégorien en Bretagne au Moyen-Age |  |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire